La nascita del Palazzaccio, il suo ruolo e le sue evoluzioni dal 1900 fino ai giorni nostri.

La nascita del Palazzaccio, il suo ruolo e le sue evoluzioni dal 1900 fino ai giorni nostri.

La Corte di cassazione ha la sua sede in Roma nell’imponente edificio romano in piazza dei Tribunali, che si affaccia sul Tevere, al fianco di Castel Sant’Angelo. Dinanzi, il ponte Umberto I, l’ampia ma breve via Zanardelli e quindi piazza Navona. L’ingresso pubblico è alle spalle, nella parte del palazzo che si affaccia su piazza Cavour, cuore del quartiere Prati. Palazzo e quartiere vennero costruiti quando Roma divenne capitale, quindi a partire dagli anni settanta dell’ottocento.

A quell’epoca, la città, ricca di storia e meta prediletta dei grandi viaggiatori, non aveva l’assetto di una capitale, contava appena 200.000 abitanti, in buona parte concentrati nella città medioevale e rinascimentale concepita dai grandi Papi e dai loro architetti all’interno dell’ansa del Tevere. Ora doveva prepararsi a diventare il centro dello Stato, sede principale delle istituzioni nazionali.

Sebbene in modo disordinato e tra grandi polemiche e speculazioni, si procedette alla costruzione di nuovi quartieri, Prati, Esquilino, Castro Pretorio, connotati da uno stile unitario definito ‘piemontese’ perché ripropone i caratteri dell’edilizia ottocentesca torinese, che a sua volta riprendeva temi e caratteri dell’edilizia napoleonica1. Vennero create nuove arterie e nuove piazze, via Nazionale, piazza Indipendenza, piazza Vittorio, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cavour, via Cola di Rienzo, piazza Risorgimento. Le istituzioni fondamentali vennero allocate in alcuni edifici storici, per altre si pensò a nuove costruzioni, ciò avvenne in particolare per il Ministero delle finanze e per il Palazzo di giustizia.

"La legge 12 dicembre 1875, provvedendo a gravi ed urgenti bisogni dell’amministrazione della giustizia nel supremo grado di Cassazione, e soddisfacendo a desideri altrettanto vivi quanto legittimi della Capitale del Regno" 2

Aveva autorizzato il Governo ad istituire in Roma, nel tempo necessario a riordinare la Suprema magistratura, due Sezioni di Corte di cassazione, una civile ed una penale. Si costituiva così una Cassazione romana che si affiancava alle Corti supreme degli Stati preunitari, che continuavano ad operare. Le due Sezioni furono insediate nel palazzo del principe Spada (attuale sede del Consiglio di stato) e l’inaugurazione avvenne nella grande sala, detta di Pompeo, il 4 marzo del 1876.

Nel suo discorso il ministro guardasigilli Vigliani ricostruì la vicenda politica che aveva portato alla costituzione della Cassazione romana e diede conto delle difficoltà che la costruzione di una Corte nazionale unitaria incontrava3, indicando con lucidità i problemi che ne imponevano invece la realizzazione: il

“Moltiplicarsi delle discordanze tra le giurisprudenze delle Corti Supreme, anche sopra controversie di sommo momento, talchè l’uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, consacrata dallo Statuto, minacciava di divenire nel fatto una illusione” e “l’enorme cumulo di affari che da anni ed anni invano aspettano di essere giudicati” e impongono “di recare pronto ed efficace riparo al progredente e non tollerabile disastro giudiziario"4.

In realtà, il processo di unificazione delle Corti di cassazione fu molto più lento e complesso di quel che si prevedesse. La fase transitoria durò a lungo, caratterizzata da un progressivo incremento delle competenze della Cassazione romana, che porterà con la legge 6 dicembre 1888, n. 5825 alla Corte suprema unica in materia penale ed alla competenza esclusiva della Cassazione romana per tutti i ricorsi da giudicarsi a Sezioni unite. L’ultimo capitolo di questo periodo verrà scritto solo alcuni decenni dopo, con il regio decreto 24 marzo 1923, n 601, che sancì l’unificazione anche della Cassazione civile e l’abolizione delle Cassazioni regionali5

Sebbene la Cassazione operante in Roma non avesse ancora i compiti di una Corte suprema nazionale, sin dalla costituzione del regno unitario si sentì il bisogno di una sede adeguata, che in un unico palazzo di giustizia raccogliesse anche le Sezioni di Corte d’appello, di Corte d’assise, il Tribunale e le preture urbane. Con una discussione in Parlamento, in cui svolse un ruolo di rilievo Quintino Sella, si decise pertanto di costruire un nuovo palazzo.

Colui che lavorò più di tutti all’attuazione dell’idea fu Giuseppe Zanardelli, nella sua qualità prima di ministro dei lavori pubblici, poi di grazia e giustizia. Bresciano, esponente di spicco della sinistra, più volte ministro, poi presidente della Camera dei deputati e infine del Consiglio dei ministri, il suo nome è legato ad una serie impressionante di iniziative:

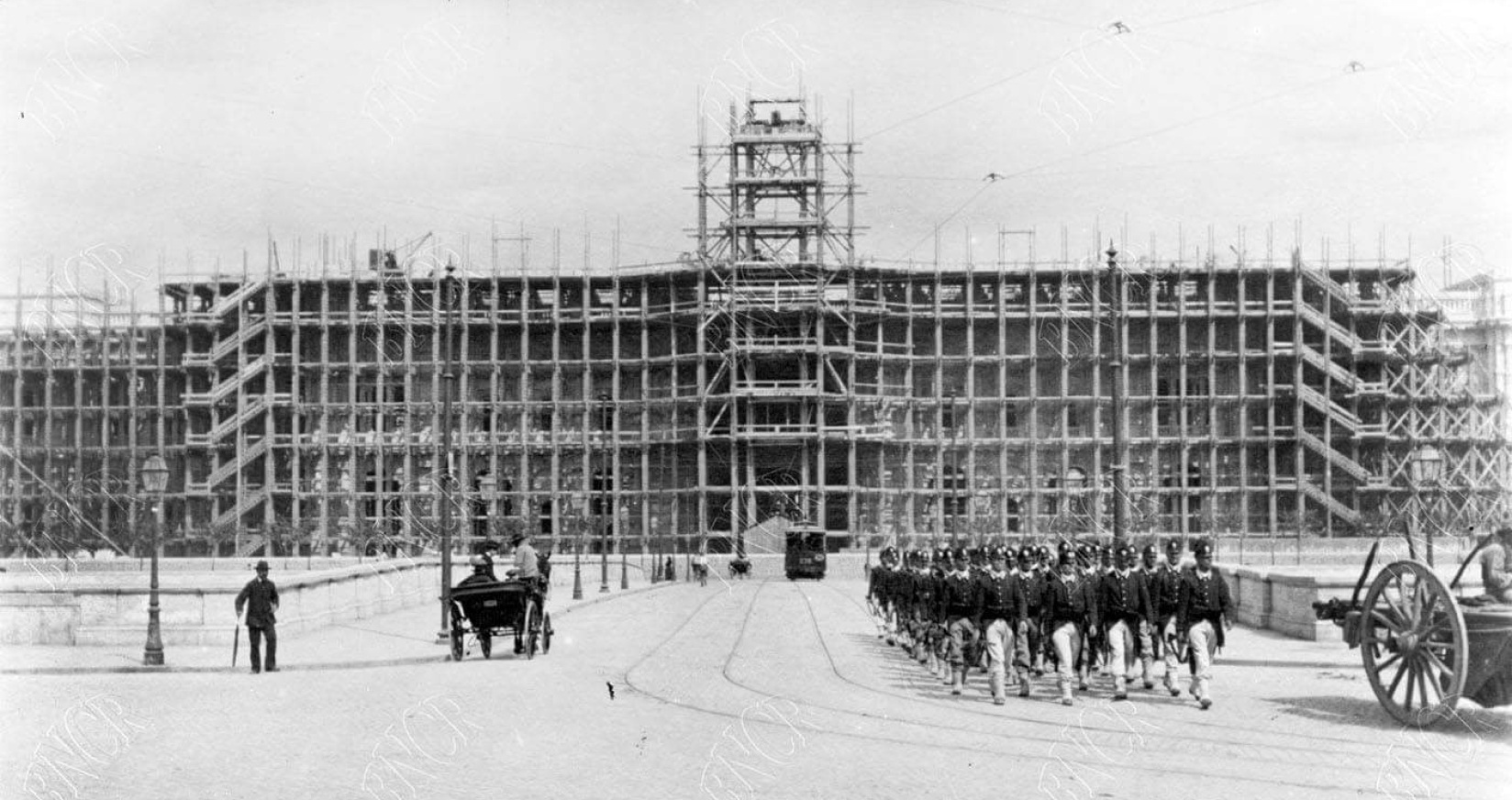

Zanardelli presiedette personalmente la commissione del concorso pubblico per la progettazione del palazzo di giustizia. Risultò vincitore Guglielmo Calderini, docente di architettura nell’Università di Pisa, che aveva realizzato importanti opere in tutta Italia ed, in Roma, il quadriportico della basilica di San Paolo fuori le mura. Il suo era un progetto imponente, in uno stile eclettico, che fondeva elementi dell’architettura tardo rinascimentale e barocca.

Zanardelli fu anche nominato direttore dei lavori, ai quali parteciparono circa mille operai. Iniziarono gli scavi nella zona di Prati Castello, ricoperta di vigneti, denominata Horti Domitiae nelle fonti risalenti all’epoca di Adriano, che quell’area aveva a cuore al punto da farvi erigere il suo mausoleo. Era tradizionalmente una zona destinata alle sepolture come dimostra l’estesa necropoli rinvenuta sotto la basilica di San Pietro.

Ed alcune sepolture, rivelatesi di grande interesse archeologico, furono scoperte anche durante gli scavi diretti da Calderini. In particolare suscitò forte emozione il ritrovamento di due sarcofaghi affiancati appartenenti, come si legge nelle iscrizioni, a un uomo e una donna dal nome di origini greche: Crepereio Euhodo e Crepereia Tryphaena.

Lo scheletro di Tryphaena, oggi ai musei capitolini, è perfettamente conservato: era una ragazzina di circa vent’anni, sul capo una coroncina di mortella, intorno alcuni gioiellini, al fianco, quasi ancora abbracciate, una bambolina di avorio e ambra di mirabile fattura.

Proprio la bambolina, per la sua acconciatura, ha permesso agli archeologi di stabilire che Tryphaena visse al tempo dell’imperatore Marco Aurelio. La prima pietra del palazzo di giustizia venne posta il 14 marzo 1889 con una cerimonia alla presenza del Re Umberto I e della Regina Margherita. Zanardelli, guardasigilli che aveva appena portato a compimento il codice penale, spiegò le ragioni della scelta. Il passaggio cruciale del suo discorso è nell’affermazione che

“ad un popolo libero si addice di erigere il più splendido dei suoi palazzi alla giustizia, poiché è la suprema guarentigia di tutti i diritti”,

ma tanto più ciò vale per il palazzo di giustizia di Roma, perché

“Roma fu il mondo del diritto” …. i giureconsulti romani “svolsero le loro dottrine con una forza, una sottigliezza, una profondità, una precisione e concisione, delle quali noi moderni perdemmo il segreto”6

L’inaugurazione avverrà dodici anni dopo, l’11 gennaio 1911, dinanzi ad un altro Re ed ad un altro ministro. Umberto era stato ucciso, Zanardelli era anche lui scomparso. I lavori erano stati complessi e impegnativi, non si trattò solo di erigere un possente palazzo in cemento armato, interamente rivestito di travertino, che copre un’area di oltre 27.000 metri quadrati, ma anche di completare un programma iconografico decorativo ricchissimo, al quale parteciparono alcuni tra i migliori artisti dell’epoca, nonché raffinati artigiani, fabbri, ebanisti, vetrai.

Furono forti e pesanti anche le polemiche, di varia natura, al punto che venne costituita una commissione d’inchiesta7. Calderini si difese con vigore8, ma ne rimase segnato, il 12 febbraio 1916 si suicidò. È questa forse una delle ragioni che, unitamente alla drammaticità dei casi giudiziari trattati in quelle aule, hanno portato i romani a chiamare l’edificio “Palazzaccio”.

Il suo fascino inquietante influenzò anche grandi artisti, al punto che Orson Welles volle girarvi alcune scene della sua trasposizione cinematografica del “Processo” di Kafka. I giureconsulti che Zanardelli evocò nel suo discorso sono presenti nel palazzo, in una serie di grandi statue collocate sulla facciata dinanzi al Tevere e nel cortile d’onore. Raffigurano: Giulio Paolo, Quinto Ortensio, Ulpiano, Labeone, Cicerone, Gaio, Modestino, Licinio Grasso, Salvio Giuliano, Papiniano e poi, scorrendo nel tempo, Bartolo da Sassoferrato, Giambattista De Luca, Giambattista Vico e Gian Domenico Romagnosi.

Ma l’opera d’arte più importante è sulla sommità della facciata Tevere: una grande quadriga in bronzo con la Vittoria alata che innalza l’insegna del diritto romano e regge il globo dell’universo sottomesso alla legge. Ne è autore il siciliano Ettore Ximenes, uno dei più autorevoli esponenti del liberty italiano9. La facciata di piazza Cavour è invece presidiata dallo stemma Sabaudo, che viene riproposto costantemente nei cortili e negli arredi delle aule d’udienza.

Al piano terra del palazzo, appena varcato l'ingresso principale di piazza Cavour, ci si trova davanti a uno dei luoghi più affascinanti della Corte: la Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia, una delle più importanti biblioteche pubbliche specializzate per lo studio del diritto.

Istituita prima dell'Unità d'Italia, la Biblioteca è stata trasferita nel 1996 dalla sede ministeriale di via Arenula agli ambienti attuali, che originariamente ospitavano le aule della Corte di Assise. Il nucleo originario delle sue raccolte è costituito dai fondi librari della Cancelleria del Regno di Sardegna, progressivamente integrati con le collezioni provenienti da alcune biblioteche ecclesiastiche soppresse dopo l'unificazione nazionale.

Grazie alla normativa sul deposito legale di cui è beneficiaria dal 1885, la Biblioteca conserva e rende disponibile da oltre un secolo la produzione giuridica nazionale, svolgendo altresì un prezioso servizio di documentazione per le attività istituzionali del Ministero e degli uffici giudiziari.

Al pian terreno vi sono poi l’enorme cancelleria centrale civile e penale, la cancelleria della Sezione Tributaria, le strutture del Centro elettronico di documentazione (CED), la sede dell’Ordine degli avvocati.

Nel palazzo non sono più presenti gli altri uffici giudiziari romani, Corte d’appello e Tribunale, con relative Procure, collocati da tempo in altre sedi. Ascensori e scale di ogni genere, da quelle monumentali a piccole rampe a chiocciola, portano ai piani superiori. Al secondo piano vi sono gli studi del Primo Presidente e del Procuratore generale e le aule delle sezioni penali, nonché l’Ufficio del ruolo e del massimario. Al centro di questo piano è posta l’aula Magna, in cui si svolgono le udienze delle Sezioni unite e la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario alla presenza del Capo dello Stato.

Le sue pitture furono affidate ad un altro grande artista, il senese Cesare Maccari, che aveva appena terminato gli affreschi della sala gialla del Senato.

Seguendo un preciso programma iconografico il ciclo di affreschi rappresenta alcuni momenti fondamentali della storia del diritto romano: la pubblicazione delle Dodici tavole; il Senatoconsulto contro i baccanali; l’imperatore Adriano che incarica Salvio Giuliano della compilazione dell’Editto perpetuo; Giustiniano che riceve le Pandette da Triboniano; l’imperatore Ottone III che consegna ai giudici i libri giustinianei. Maccari morì durante il lavoro e l’opera venne portata avanti e completata da Paride Pascucci, compresi gli affreschi sulla volta raffiguranti la Giustizia, nell’uno bendata, nell’altro ad occhi scoperti e con la mano che regge una bilancia, in entrambi con la spada. Nella cornice dell’aula Magna è scolpita una ‘sententia’ di Publilio Siro: “Nimiun altercando veritas amittitur” (Il troppo discutere nasconde la verità)10.

All’ultimo piano sono collocate le aule delle sezioni civili. Quelle della prima, della seconda e della terza sul lato che guarda Castel Sant’Angelo, la sezione tributaria sul lato opposto, le due aule della sezione lavoro sul lato Tevere. Dalle grandi vetrate, oltre il fiume e i suoi ponti, si gode una visione ineguagliabile:

il Pantheon, il Quirinale, sullo sfondo San Giovanni in Laterano, e poi, vicine, le cupole di Sant’Agnese in Agone su piazza Navona, Santa Maria della Pace sul Chiostro del Bramante, Sant’Andrea della Valle, la spirale inquietante di Borromini sulla Sapienza e, giù in basso, gli angeli di Bernini sul ponte che conduce al mausoleo dell’imperatore.

Una grande storia del diritto alle spalle e questa grande bellezza tutt’intorno suscitano sentimenti contrastanti in chi ha il difficile compito di unificare la giurisprudenza. Tornano alla mente le pagine iniziali delle “Memorie” in cui Adriano, ripercorrendo la sua vita dopo aver compreso che sta per morire, ricorda il periodo in cui fu giudice di Tribunale, e ricorda il collega più anziano ed amico, Nerazio Prisco. Di lui dice:

“apparteneva a quella categoria di spiriti rarissimi, i quali, benché profondi conoscitori di una dottrina, in grado di vederla per così dire dal di dentro, da un punto di vista inaccessibile ai profani, conservano tuttavia il senso della relatività del suo valore nell’ordine delle cose, la misurano in termini umani”11

Fonti: Tratto da “La Cassazione civile”, a cura di Maria Acierno – Pietro Curzio – Alberto Giusti, Bari, 2020